Bücher, die ich gelesen habe

(Da die Cover der Bücher copyrightbehaftet sind, sind (fast) alle Illustrationen KI-generiert)

-

Die Bibel für Schüler lebendig machen von Stephan Sigg

| BlogWeiterlesenEs gibt Bücher, die beim Lesen einfach nur ärgern. Nicht, weil sie der Leser:in mutig unbequeme Wahrheiten ins Gesicht pfeffern, sondern deshalb, weil sie auf mehreren Ebenen alles das ausdrücken, was man selbst für überholt oder falsch hält.

-

Das Soziologiebuch

| PolitischesWeiterlesenDieses Buch hat – zumindest auf dem Cover – nur einen Titel, aber keine Autor:innen. Das ist vielleicht auch angemessen, weil es im Buch ausschließlich um die Ideen Anderer geht; es handelt sich hier um ein Übersichtswerk, das wichtige Theorien und…

-

Grundkurs Grafik und Gestaltung von Claudia Korthaus

| BücherWeiterlesenClaudia Korthaus präsentiert einen angenehm kurzen »Grundkurs« Grafik und Gestaltung, der ziemlich genau das hält, was er verspricht: Alles, was in Sachen Grafikdesign wichtig ist, kommt vor.

-

Bevor der Kaffe kalt wird von Toshikazu Kawaguchi

| BücherWeiterlesenEin kleines, altmodisches Café. Mit einem magischen Stuhl, auf dem man in die Vergangenheit reisen kann. Das ist das bizarre Setting von vier Kurzgeschichten.

-

Das Labyrinth der träumenden Bücher von Walter Moers

| BücherWeiterlesen»Hier fängt die Geschichte an« – das sind die letzte Worte im immerhin 400 Seiten langen Roman »Das Labyrinth der träumenden Bücher« von Walter Moers.

-

Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin

| BücherWeiterlesenDer Roman Berlin Alexanderplatz gilt sicher zu Recht als Weltliteratur. Meine erste Begegnung mit ihm hatte ich während eines Krankenhausaufenthalts, in dem ich nicht lesen konnte. Ich hörte den Roman als Hörbuch auf meinem MP3-Player. Und obwohl ich…

-

Bücher-Katzen

| BücherWeiterlesenKatzenbücher habe ich so einige – dieses ist der bis dato jüngste Zuwachs.

-

Die Unwirtlichkeit unserer Städte von Alexander Mitscherlich

| PolitischesWeiterlesen»Über Musik schreiben ist wie zur Architektur tanzen« sangen But Alive einst – und kommentierten damit die ihrer Ansicht nach sinnlose Literaturgattung der Musikkritik. Mitscherlich fände die Vorstellung einer Architektur, zu der man tanzen kann,…

-

Die Erfindung von Mittelerde von John Garth

| BücherWeiterlesenEs gibt die Gattung der Coffee Table Books – große Bücher mit vielen und bunten Bildern, die Kultiviertheit verströmen und sich daher als bildungsbürgerliche Kulturmarker bestens auf Wohnzimmertischen machen. Vielleicht erzeugen sie bei Besucher:innen…

-

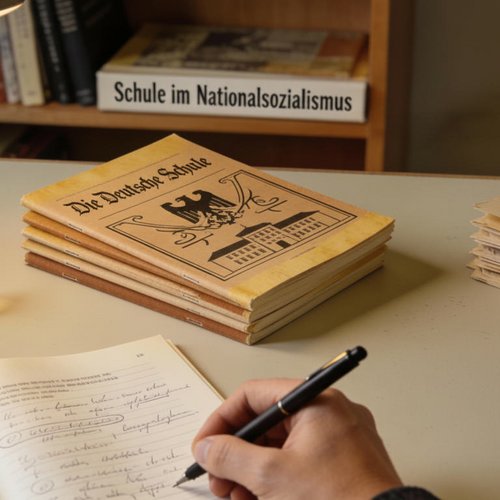

NS-Ideologie in der NSLB Zeitschrift »Die Deutsche Höhere Schule« von Benjamin Ortmeyer

| Anti- und FaWeiterlesenWissenschaftliche Bücher haben häufig lange Titel. Der Vorteil ist: Der Titel ist im Grunde schon eine komplette Inhaltsangabe.